“去中心化”认知痛点

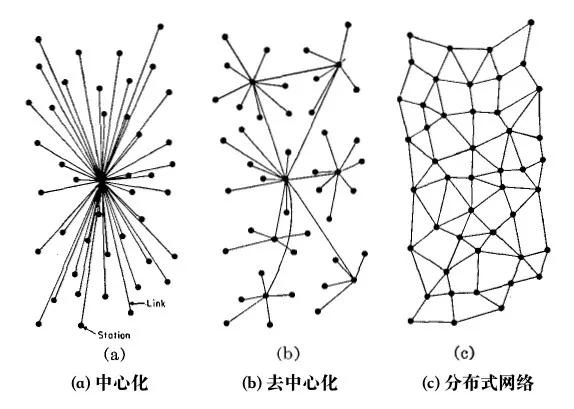

大家听闻了许多“去中心化”这个概念,然而多数人都觉得自己理解了它的内涵,就轻易地将其略过了。Vitalik 却没有放过它,想要给出一个标准化的定义。很多人在解释这个概念的时候,经常会拿出三张图,但是这对于真正理解“去中心化”并没有起到实质性的帮助,这种普遍存在的误解让人值得深思。

我们平时听到“去中心化”,大多认为自己已经理解了,却没有深入探究。然而实际上,其真正的含义或许远远超出了我们的认知范畴。那些看起来能够说明问题的图,仅仅只是表面上的功夫,并没有触及到“去中心化”的核心部分,人们就在这种似懂非懂的状态下,错失了深入认识它的良机。

软件世界的“去中心化”维度

在软件领域中,“去中心化”能够从三个方面来进行探讨。当下,对于相关事例的分类以及排列还不够细致,在逻辑方面也存在着争议。然而,把这些事例梳理清楚,有助于我们去理解和判断相关的标准。这三个维度就如同三把尺子一样,能够帮助我们更加清晰地对“去中心化”进行衡量。

用这三个维度去审视“去中心化”,我们便能看到它在软件领域的具体呈现。不同的软件,其在不同维度上的“去中心化”程度是不一样的。这些差异会对软件的功能、性能以及安全性产生影响,并且对软件开发和应用具有重要意义。

“中央数据库”的中心化本质

在谈论区块链的优点时,人们常常会提及“中央数据库”所带来的好处。然而,当我们用“三把尺子”去衡量时,就会清楚地发现,“中央数据库”的中心化实际上是在逻辑层面的中心化。很多人并没有意识到,尽管“中央数据库”看起来有着诸多好处,但从“去中心化”的角度来看,它存在着自身固有的问题。

逻辑层的中心化在一些方面或许能带来效率的提升,不过也潜藏着风险。像在数据安全以及数据隐私等方面,逻辑层的中心化结构有可能会成为遭受攻击的薄弱之处,我们得重新对“中央数据库”在“去中心化”的这种背景之下的地位和作用进行审视。

逻辑层去中心化的考量

不少人主张在逻辑层应尽量做到去中心化,其中像 IPFS 的 Juan Benet 就是这样的例子。他认为逻辑层实现去中心化的系统,在面对网络分区情况时更具生存能力,并且在连接性较差的地方能运行得更好。这为我们对“去中心化”的理解提供了一个新的视角。

逻辑层实现去中心化,能够应对因网络连接不足而产生的问题。然而,它的容错能力并非是无所不能的。有时候,一个较为简单的数学模型或许会取得更好的效果。这使我们懂得,在追求“去中心化”的进程中,不能盲目行事,而需要综合考虑各种因素。

不同层级去中心化的重要性

关注初级容错能力时,我们把目光聚焦在架构层的去中心化设计上;考虑系统长远升级的容错性时,政治层的去中心化也具有重要意义。在不同的阶段,不同层级的“去中心化”各自发挥着不同的作用。

在众多的经济模型里,“去中心化”是很重要的。尤其是当存在胁迫这种可能性的时候。但在现实情况中,“攻击/防御”存在不对称性,攻击者处于更有利的地位,这给“去中心化”带来了难题,我们需要找到更合适的应对策略。

“反勾结”与最佳解决方案探索

“反勾结”的意思是防止节点之间进行互相协调。假如区块链网络是由独立的节点所构成的。有许多像以太坊这样的社区,凭借着强大的社区精神能够迅速地对硬分叉进行协调。然而,仅仅依靠这一点,还不能够把“去中心化”的所有问题都解决好。

若要更好地达成“去中心化”,或许将重度依赖协议用户当作最佳方案。我们在持续探索的过程里察觉到,不同的方法各自有着优势与弊端,“去中心化”的实现是一个既复杂又在不断演进的过程。

你认为在未来的技术发展进程里,“去中心化”还将面临哪些全新的挑战?欢迎大家展开评论并进行互动,同时也请大家为本文点赞和进行分享!