互联网金融创新浪潮涌现,数字货币崭露头角,正逐步演变为一股全球性的趋势。我国正加快央行数字货币的研发工作。然而,这一进程也给货币政策带来了新的挑战。这些问题及其应对措施,值得我们进行深入探讨和研究。

数字货币全球趋势

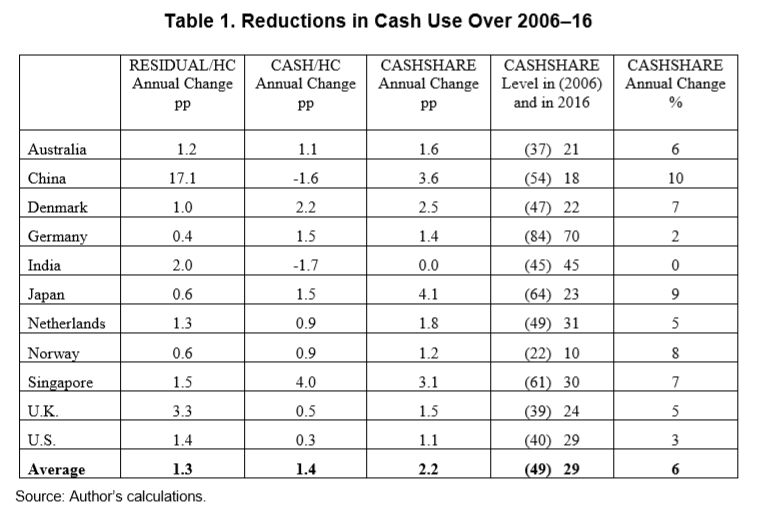

随着互联网金融技术的不断发展,支付手段经历了革新,新兴的支付和交易模式应运而生,数字货币也随之诞生。现在,越来越多依赖现金的国家正在减少,一些国家已开始接纳私人数字货币的流通,众多国家的政府也在加速研发央行数字货币。这一趋势不可阻挡,预示着货币领域将迎来一场深刻变革。

各国举动显现,数字货币在全球经济体系中的地位正逐步上升。这种新型货币或许将转变人们的日常支付方式,同时,对国际金融格局产生重大影响。以瑞典等国为例,它们在数字货币的应用上已走在前列,为其他国度提供了参考和灵感。

我国央行数字货币进展

2017年,我国设立了央行数字货币的研究机构,此举标志着我国货币体系迈入关键转折点。这种新型数字货币依托密码学及点对点技术,在区块链和分布式账本上运作,由央行负责发行。从研发阶段到逐步实施,这一过程充分展现了我国积极应对金融科技变革的决心。

我国此举意在通过发行央行数字货币,提高金融运作效率,强化金融监管,并确保货币主权不受侵犯。在这种货币形式下,我国金融体系预计将迎来核心地位,同时,它也将对现有货币的流通及使用方式产生深远影响。

私人数字货币引发的问题

私人数字货币的兴起引起了公众对这一领域的关注,同时也促使人们对货币的内在属性有了新的理解。但值得注意的是,支撑这些货币的技术基础和法律体系仍需进一步研究。此外,这些货币的匿名特性以及监管的缺失,可能引发金融风险,比如洗钱和非法集资等问题。

我国央行在发行数字货币时面临诸多挑战,特别是在维持货币政策稳定性上。央行必须小心平衡数字货币创新与金融稳定的关系,避免私人数字货币对经济秩序产生负面影响。

央行数字货币对货币政策的理论影响

研究马克思对货币本质的看法及其相关理论,我们发现:货币形态的变化并没有动摇其信用根基。在互联网盛行的当下,央行发行的数字货币凭借其高流动性,提升了货币政策的调控效果。同时,这也让利率这一中间指标的重要性变得更加明显。

在调整货币供应量过程中,央行可以运用数字货币来执行政策,提高其精确度。然而,在网络环境中,信息的迅速传播和货币的快速流通,导致货币传导的不确定性上升,这使得货币政策的实施效果变得难以预测和控制。

实证研究与结论

经过实证研究,我们选取了1995年至2017年的相关数据,包括货币乘数和流通速度等,建立了线性回归模型。研究发现,央行发行的数字货币对于抑制通货膨胀起到了一定的作用。但值得注意的是,在互联网的背景下,传统货币通过提高货币乘数和加快流通速度,可能会使通货膨胀问题变得更加严重。

这一结论被政府采纳为制定货币政策的依据,同时,它也让我们对央行数字货币在宏观经济中的作用有了更深刻的理解,这有助于我们预先制定出有效的应对措施。

我国应对策略建议

为了使货币供应与经济增长保持一致,我国需建立健全的央行数字货币法律法规体系及相应的技术支持机制。这些法规对数字货币的发行、流通及交易过程进行规范,而技术支持机制则确保其安全稳定且高效运作。

我们需保证货币政策既稳健又保持中立,提高利率市场化程度。这样做,有利于营造我国货币流通的安全稳定环境,进而推动金融市场稳定前行。

我国在推广央行数字货币时面临了哪些困难?请大家点赞并转发此篇文章,让我们共同探讨这一议题!